【编者按】本文由英文科技期刊《分子植物》(Molecular Plant)执行主编崔晓峰博士提供。该期刊的演绎可以追溯到创刊于1964年的中文期刊《植物生理学报》。在二十世纪,《植物生理学报》在世界植物学界的影响力甚小。虽然在其发展过程中也做过较大努力,如1988年以后增添英文论文标题、内容摘要和图标标注等,甚至刊登少量全英文论文,但是影响力提升很有限。上世纪80年代,中国科学院上海植物生理研究所所长沈允钢院士和王天铎等一批老科学家们曾竭力提出要办一份英文版的植物生理学刊物,但限于当时的实际条件,这仅仅是一种梦想。经过多年创造条件,2008年,英文期刊《分子植物》终于问世,现由中国科学院分子植物科学卓越创新中心与中国植物生理与植物分子生物学学会共同主办。该期刊坚持国际化办刊理念,组建了国际化的编辑咨询委员会和具有国际视野的专职科学编辑团队及稿件处理模式,通过国际合作打造了世界一流科技期刊的出版模式和发行渠道,聚焦发表植物科学领域前沿研究成果,不断提高学术水平和国际影响力。在创刊后十多年时间内,期刊在世界上的影响力就出现了翻天覆地的变化,还于2020年创办了《分子植物》的姊妹刊《植物通讯》(Plant Communications)。《分子植物》于2019年和2024年分别入选了中国科技期刊卓越行动计划一期和二期领军期刊项目,其SCI影响因子已连续4年在植物科学研究类期刊中排名全球第一,成为领域内的顶尖期刊之一,成就了我国老一代科学家的夙愿。

该期刊的封面设计具有鲜明的特色,部分封面巧妙地将中国古典传说或中国元素与科学发现艺术性地结合起来,通过用漫画等形式生动地诠释植物科学新发现,创意满满。

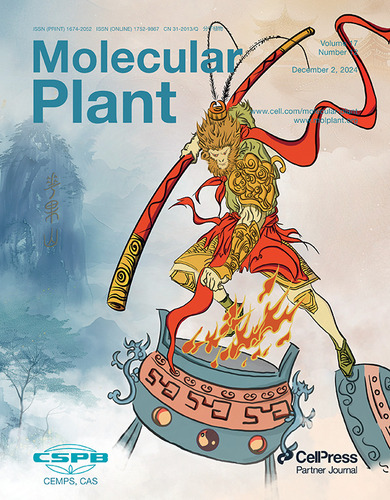

2024年第17卷第12期

来自中国科技大学赵忠教授团队的研究揭示了干细胞需通过新生WUS mRNA的去帽化来降低WUS转录本水平,促进错误折叠蛋白的清除,从而保障干细胞在高温下的存活,以应对热胁迫的生存挑战。该封面设计灵感借用了中国古典神话《西游记》的故事情节,齐天大圣大闹天宫后被太上老君收入炼丹炉,需踢翻丹炉方能破封而出,挽救自己的生命。

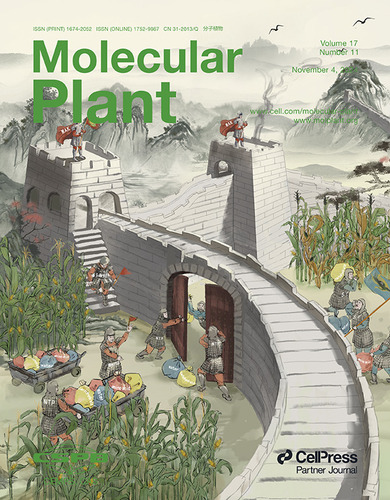

2024年第17卷第11期

来自中国农业大学徐明良教授团队通过研究玉米与病原真菌Sporisorium reilianum的持续博弈,揭示了玉米如何通过ZmWAK-SnRK1α2-WRKY53信号模块抑制病原真菌在质外体的营养获取,从而降低玉米黑穗病危害的分子机制。封面以长城为背景,通过拟人化战役展现守军(玉米)如何通过切断补给线对敌人(病原真菌)实施战略反击的故事。

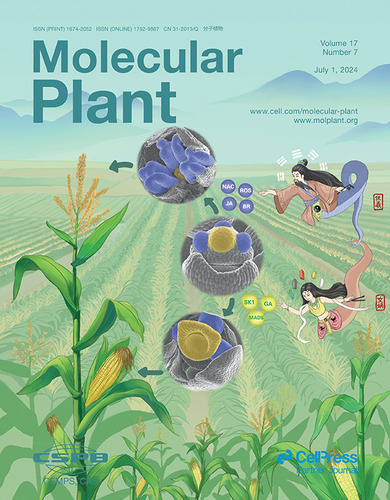

2024年第17卷第7期

来自中山大学杨芳教授团队的研究揭示了玉米性别分化过程的分子调控机制,并与中国创世神话伏羲女娲的故事相呼应。玉米雄穗和雌穗小花最初都具备完整两性器官(如兄妹),后分别通过选择性消除雌蕊或雄蕊形成单性花。首先雄穗中JA、BR、ROS信号与NAC基因共同抑制雌蕊发育;其次雌穗中GA信号、SK1和MADS-box基因促进雌蕊发育,同时GA抑制雄蕊生长。成熟期雄穗花粉散落至雌穗丝完成授粉。封面中央未分化小花代表华胥,上下分化后的雄雌花分别象征伏羲与女娲。

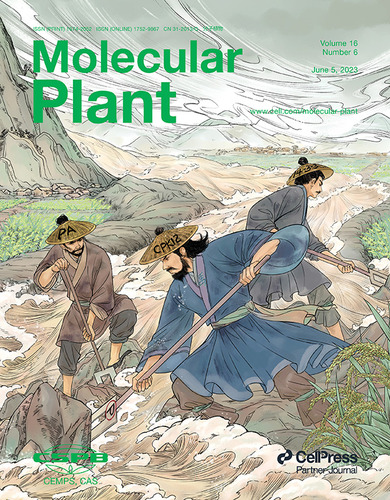

2023 年第16卷第6期

来自中山大学肖仕教授团队的研究揭示了拟南芥钙依赖蛋白激酶CPK12在低氧胁迫下受磷脂酸(PA)和支架蛋白14-3-3调控,从胞质转位至细胞核,通过磷酸化ERF-VII转录因子增强植物低氧感知能力。封面创意源自大禹治水神话:正如大禹在伯益、后稷协助下开凿河道疏导洪水,CPK12在PA和14-3-3蛋白帮助下稳定ERF-VIIs,促进低氧信号传导。

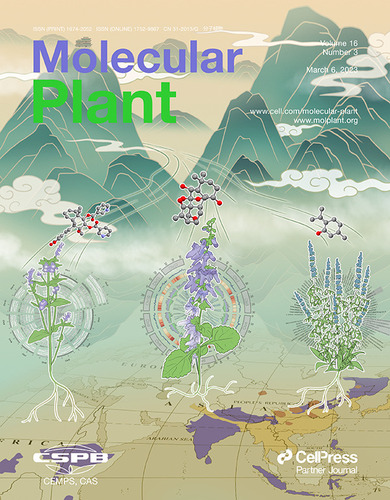

2023年第16卷第3期

唇形科植物因其丰富的单萜和二萜类代谢产物,长期以来为人类提供了食品添加剂、芳香油和草药补品。本期三个来自中外的不同研究团队基于冬凌草、半枝莲、裂叶荆芥三种唇形科植物的基因组学、系统发育学和代谢组学的多学科研究,揭示了这些代谢产物的合成和进化,更新了我们对这些植物特殊代谢能力的认知。封面将现代技术解析萜类生物合成的效率比作"现代武器劈山",与古代"愚公移山"的想象形成鲜明对比。

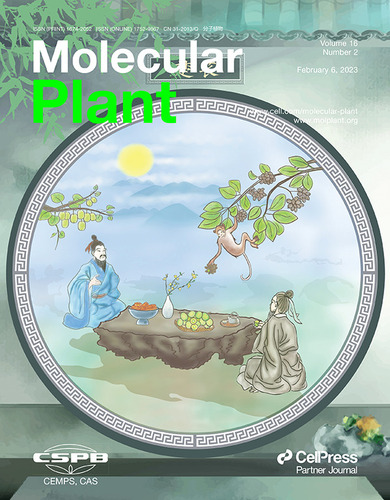

2023年第16卷第2期

来自北京大学何航研究员团队的研究发布了猕猴桃优良品种(中华猕猴桃)和野生种(阔叶猕猴桃)的无间隙基因组组装,揭示维生素C和蔗糖积累的分子调控机制。封面展现中国古代中秋品茗赏月时享用猕猴桃的习俗,背景藤架分别栽培着两个猕猴桃品种。"苌楚"(最早记载的猕猴桃古名)题于月亮门上,呼应唐代诗人岑参笔下"中庭井阑上,一架猕猴桃"的意境。猕猴桃原产中国,中西部山区分布丰富野生种质资源,其名"猕猴桃"(猴喜食之果)亦体现生物特性。

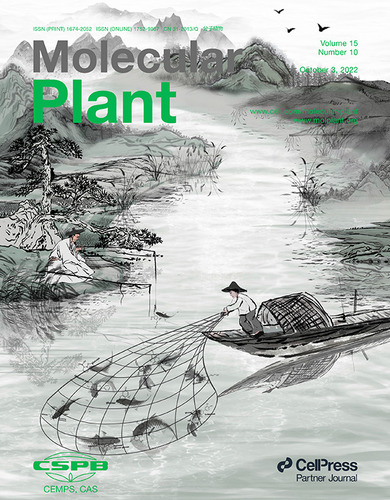

2022年第15卷第10期

来自中国科学院深圳先进技术研究院的赵乔研究员团队开发了糖苷特异性代谢组学与同位素标记联用技术(GSM-PIL),可高效鉴定植物尿苷二磷酸糖基转移酶(UGTs)的体内产物。相比传统非靶向代谢组学,该方法能减少90%以上的干扰产物,同时识别多种糖基化产物。封面形象展示了:传统方法如"钓鱼钩"仅能捕获单一产物,而GSM-PIL似"渔网"可全面捕获UGTs产物,助力解析植物复杂糖基化网络。

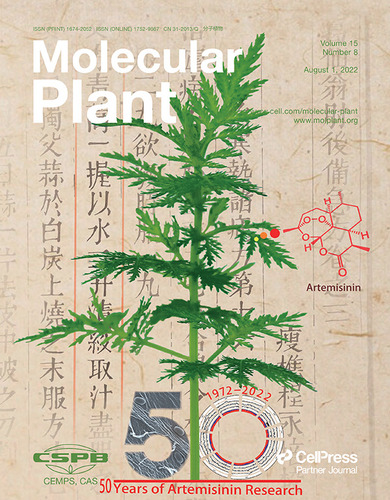

2022年第15卷第8期

50年前(1972年)屠呦呦教授受中医古籍启发,从青蒿(Artemisia annua)中发现抗疟药物青蒿素。本期来自中国中医科学院的陈士林研究员团队发布了高质量染色体级的青蒿单倍型基因组图谱。正如屠教授2015年获诺贝尔生理学或医学奖时所言:"中医药是一个伟大宝库"。从传统医学实践到"草药基因组学"研究,青蒿素的作用机制、生物合成途径及新用途不断被揭示。这一历程证明,挖掘祖先医药智慧将为人类健康持续带来宝贵药物。

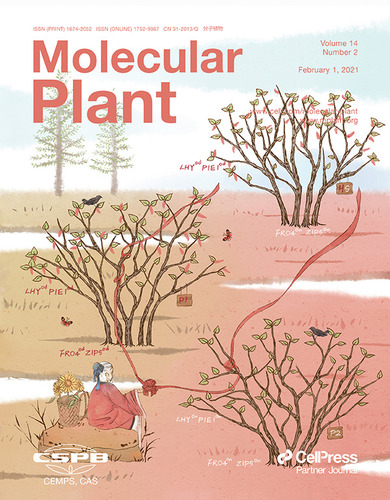

2021年第14卷第2期

来自四川大学刘建全教授团队的研究揭示了同倍体杂交物种形成的新机制。研究发现杂交物种虎榛子(Ostryopsis intermedia)通过继承亲本物种的特定等位基因产生生殖隔离:从O. nobilis继承高耐铁性基因(FRO4/ZIP5等),从O. davdiana继承早花基因(LHY/PIE1等)。这种"基因选择性继承"机制解释了杂交物种的快速形成。封面以中国月老神话为喻,展示了虎榛子与达尔文雀、蝴蝶、向日葵等经典杂交物种,象征了自然界杂交物种形成过程所创造的丰富的生物多样性。

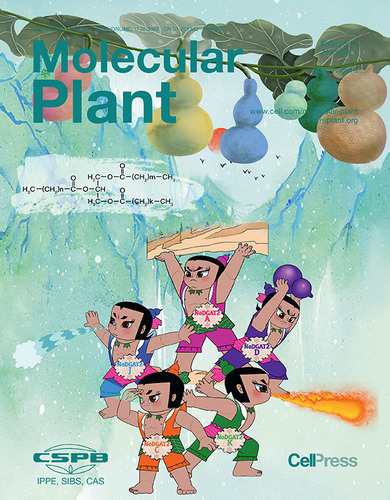

2019年第12卷第4期

来自中国科学院青岛生物能源与过程研究所徐健研究员团队的研究发现,在工业产油微藻海洋微拟球藻(Nannochloropsis oceanica)中,II型二酰基甘油酰基转移酶NoDGAT2A/2C/2D/2J/2K具有互补的脂肪酸底物偏好性,协同组装三酰甘油(TAG)分子。该发现为藻类和高等植物中"定制TAG"的合成提供了新策略。这些酶的功能差异也同时令人联想到中国经典动画《葫芦兄弟》中七兄弟各具神通的特点。

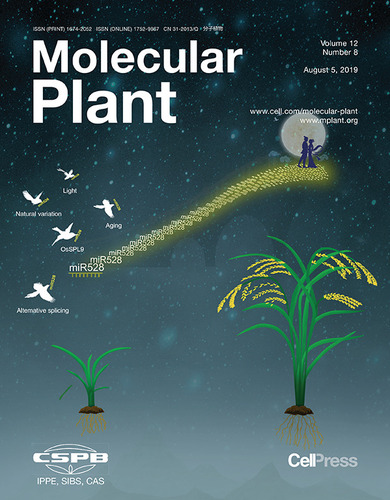

2019年第12卷第8期

来自中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究员团队研究发现,成熟miR528促进水稻从营养期向生殖期的转换,其积累受衰老、光照、自然变异、转录因子OsSPL9及mRNA可变剪接等各种因素的精细调控。水稻发育过程中逐渐积累的miR528分子,如同神话中的鹊桥般连接营养生长与生殖生长两个过程。

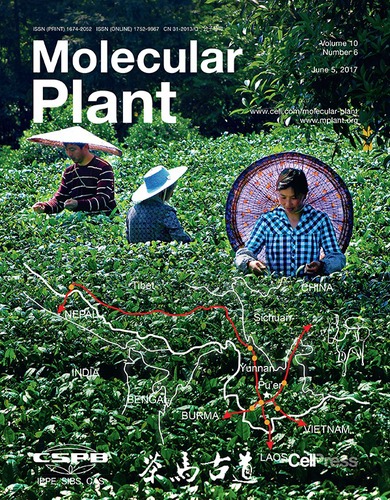

2017年第10卷第6期

来自中国科学院昆明植物研究所高立志研究员团队的研究发布了全球第一个茶树基因组的序列,并进行了比较基因组学、转录组学和植物化学等方面的分析。封面图片展现了三位茶农在中国传统茶园中采摘茶树嫩叶的场景。画面底部的线条勾勒出古代茶马古道的路线——这条通道将茶叶与茶文化从云南经四川、西藏传播至南亚和东南亚地区。